- HOME>

- 胃カメラ

「しんどかった」経験がある方にこそ、受けていただきたい

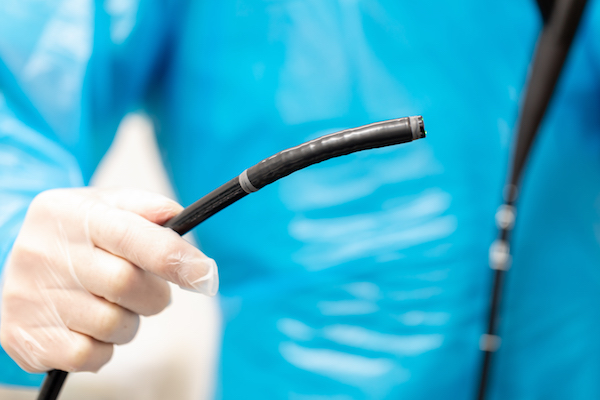

胃カメラ検査は、正式名称を「上部消化管内視鏡検査」と言い、喉・食道・胃・十二指腸までを直接観察します。胃がんやポリープなどの病変を見逃さず、痛みの原因を探ることができるという点で、当クリニックが目指す「超早期発見」には欠かせない検査です。

大津市松原町のオクムラフォレストールクリニックでは、胃カメラを経口と経鼻、2つのタイプを用意し、患者様の負担軽減に努めています。これまで胃カメラを受けて「しんどかった」「もう受けたくない」と思っている方にこそ、当クリニックで受けていただきたいと考えています。

検査への不安払拭のためのご説明も丁寧に行っておりますので、ぜひご相談ください。

こんな症状はありませんか?

胃カメラ検査は、以下のような症状がある方におすすめです。

- 胃の痛み、胸やけ、げっぷなどがある

- 黒い便が出た

- 食欲不振や体重減少

- 喉の違和感があるが、耳鼻咽喉科では異常がなかった

- ピロリ菌検査で陽性だった

- 健康診断で精密検査が必要だと言われた など

当クリニックの胃カメラの特徴

NBI機能を搭載した内視鏡システムの導入

当クリニックでは、オリンパス社製のNBI(狭帯域光観察)機能を搭載したハイビジョン対応の内視鏡システムを導入しています。NBI技術は、通常の白色光では見逃されがちな粘膜の微細な変化や血管のパターンを鮮明に映し出すことができるため、胃や食道、大腸などの消化器系疾患、特にがんや前がん状態の早期発見に非常に有効です。

ご希望に合わせて検査方法を選べます

当クリニックの胃カメラは、鼻から入れるタイプのもの(経鼻)と、口から入れるタイプのもの(経口)を用意。それぞれのメリットを生かしながら、より患者様に負担の少ない検査を行えるよう、選択していただく形にしています。過去に「しんどかった」と感じた点を解消するための策についても、しっかりとご説明させていただきます。

苦痛の少ない経鼻タイプ

鼻から入れるタイプの胃カメラは、わずか5.2mmです。喉を通る時の嘔吐反射がほとんどなく、検査中でも会話できることが特徴です。院長が勤務医時代に行ったアンケート調査では、口からの内視鏡の苦痛を10とすると、鼻からは平均3.2という回答になりました。

解像度の高い経口タイプ

口から入れるタイプの胃カメラは、10mm前後のものを3本用意しています。ハイビジョンに対応した高解像度の画像装置を使用し、80倍まで拡大観察が可能に。病変の微細な表面構造を観察することができます。内視鏡で切除可能な小さながんを「超早期」に発見するために、非常に有用です。

「寝ている間に」検査が終了

口から入れるカメラは、どうしても嘔吐反射が出てしまい、苦痛に感じる方も多いです。そこで当クリニックでは、鎮静剤を注射して“ウトウトしている間”に受けていただける「鎮静下内視鏡検査」をおすすめしています。苦痛の軽減に加え、リラックスした状態で受けていただけるので、観察の精度が向上するというメリットもあります。

ピロリ菌検査・除菌に対応

ピロリ菌は胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんの原因となることが知られています。当クリニックの胃カメラ検査では、このピロリ菌の検査・除菌に対応しています。ピロリ菌の感染が確認された場合、速やかな除菌治療を推奨しています。

除菌に成功すると、胃炎や胃潰瘍の再発リスクを大幅に低減させることができ、胃がんの予防にも繋がります。

大腸カメラ検査との同日検査が可能

オクムラフォレストールクリニックでは、胃カメラ検査と大腸カメラ検査を同日に受けることが可能です。毎日忙しくて検査のためになかなか時間が作れない方も、安心してご連絡ください。

胃カメラ検査の流れ

step

前日準備

- 原則として、胃カメラでは前日の食事制限は必要ありませんが、なるべく21時までに食事を済ませてください。

- 薬を服用している場合は、事前にお知らせください。

step

当日のご自宅での準備

- 朝食は食べないでください。水やお茶などは問題ありません。

- 午後の検査の場合は、朝は軽く済ませてお昼は食べないでください。

- 服装は、なるべく楽な格好でお越しください。また、検査前に口紅は落としてもらうので、薄いリップ程度にしてください。

- 簡単に外れる義歯(入れ歯)は外していただきます。

step

来院後の流れ

受付

問診票に記入していただきます。ご不明な点があれば、スタッフにお尋ねください。

問診

事前チェックのための問診です。簡単な質問にお答えください。

前処置

喉や鼻の麻酔を行います。鎮静剤を使用する場合は、注射用の細いプラスティックの針を腕の血管に入れます。やわらかい針なので、手は動かすことができます。

検査

身体の左を下にして、検査台に寝ていただきます。鎮静剤を注射する際、血管に一瞬弱い痛みを感じることがありますが、すぐに楽になります。

検査は5~10分で終わるので、力を抜いてリラックスした状態で受けてください。

検査後

鎮静剤を使用した場合は15~30分ベッドで休んでいただきます。その後、口をゆすいで身支度を整えてください。気分が悪い時は、早めにお知らせください。

なお、検査後もしばらく、ふらつきなどの鎮静剤の影響が残る場合がありますので、検査当日は車やバイク・自転車の運転はお控えください。

検査結果の説明

画像を確認しながら検査結果をご説明します。食事や安静度など、検査後の注意事項についてもお伝えします。

組織検査を行った場合は、結果が出るまで1週間ほどかかるため、再来日の予約をお願いします。

胃カメラ検査の費用

| 胃カメラ検査 | 約4,500円 |

|---|---|

| 組織検査 | 約5,500円~9,000円 |

| ピロリ菌検査 | 約700円 |

※3割負担の場合(1割負担の方は1/3)